教育部日前印发通知,部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划,推动全国范围内开设1000个“微专业”(或专业课程群)和1000个职业能力培训课程。

近年来,“微专业”一词的身影在高等教育领域频频出现。

【微】专业:微而精,小而美

微专业是指在大学本科专业目录之外,围绕某些新兴的职业领域,以职业能力和素养培养为导向设置的专业,通过相对系统和迷你精干的课程学习与实践,开阔学生视野,快速提升职业核心能力。

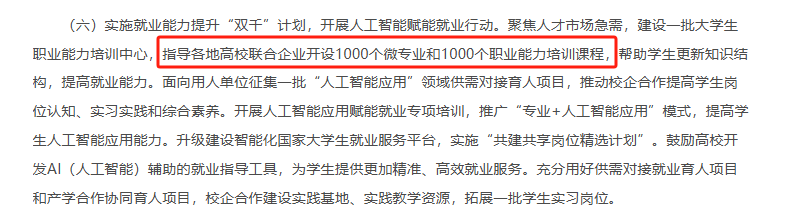

随着时代需求的变化,高校为培养复合型人才陆续推出了微专业、辅修、双学位等培养方式。其中,微专业是一种新型的专业模式,强调模块化、系统化设计,学程短,不用花费大量时间就能深入学习;灵活度高,能自主选择课程;针对性也很强,直接对接学生的兴趣和职业规划。

微【专】业:专而新,专而特

微专业作为一种新的专业形式日渐得到各地方政府的重视。北京市教委2024年发布通知,明确深化人工智能通识教育改革,支持高校以辅修专业、微专业、双学位等形式鼓励学生开展人工智能跨学科专业学习,培养社会急需的拔尖创新人才。此外,天津市为健全课程体系,印发《关于进一步推动高校毕业生“微专业”课程建设工作的通知》,开设“微专业”课程300门;辽宁省支持高校整合资源,跨学院、跨学科建设高水平、示范性“微专业”,加强优质特色课程群建设,打造“小而优”的人才培养项目……

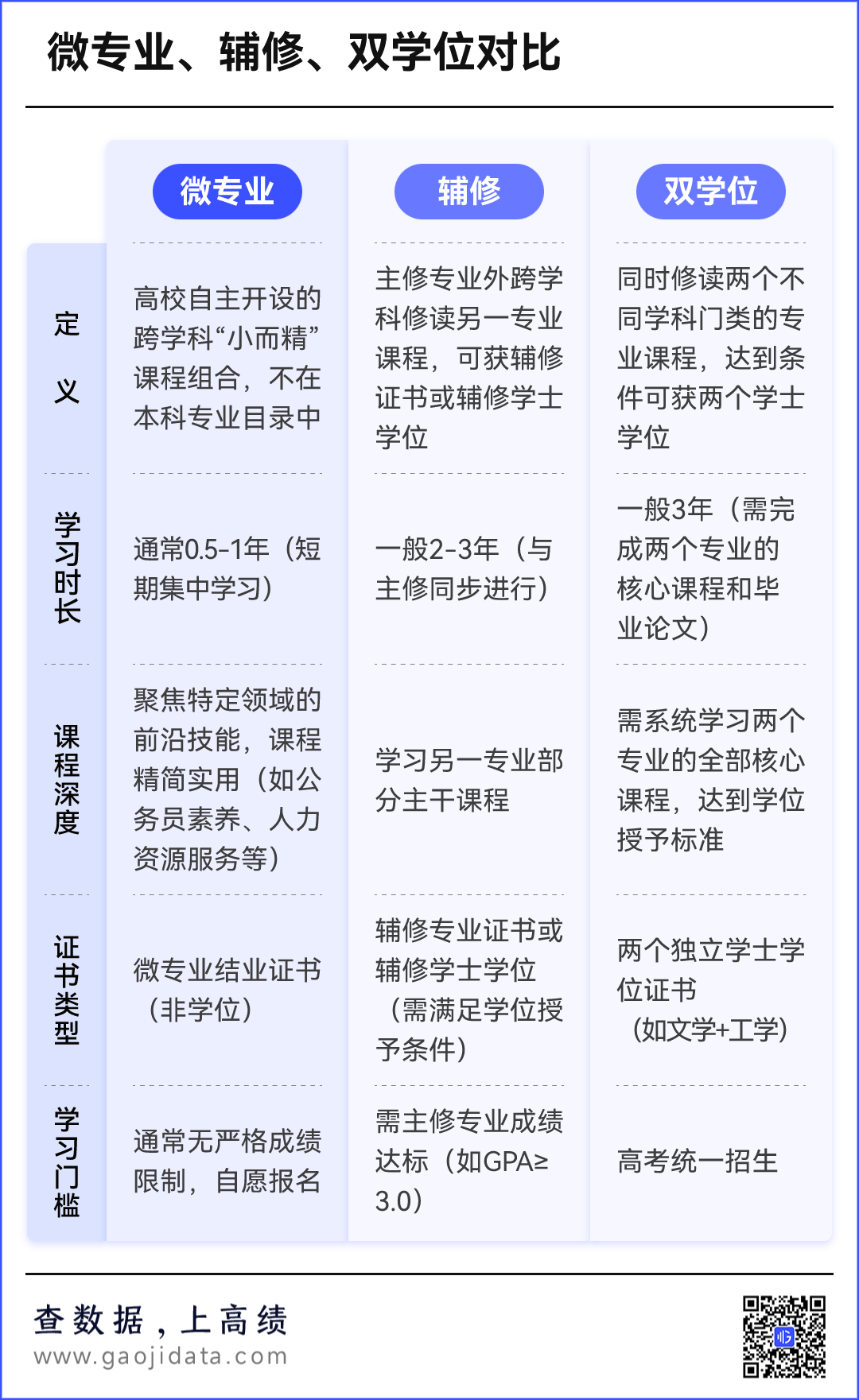

当前,以“双一流”高校为引领的一批高校正在基于优势学科,不断推进“微专业”建设。

微专【业】:改善就业,不止就业

多元课程,提高就业实力

从某种程度上来说,开设微专业课程是现下高校主动直面市场的一次尝试。微专业不仅能够在传统专业课程上做增量,有效弥补传统专业设置口径过窄、培养周期过长的问题,还能通过多元的课程设置增强学生的就业竞争力,为他们提供更广阔的职业选择和发展空间。

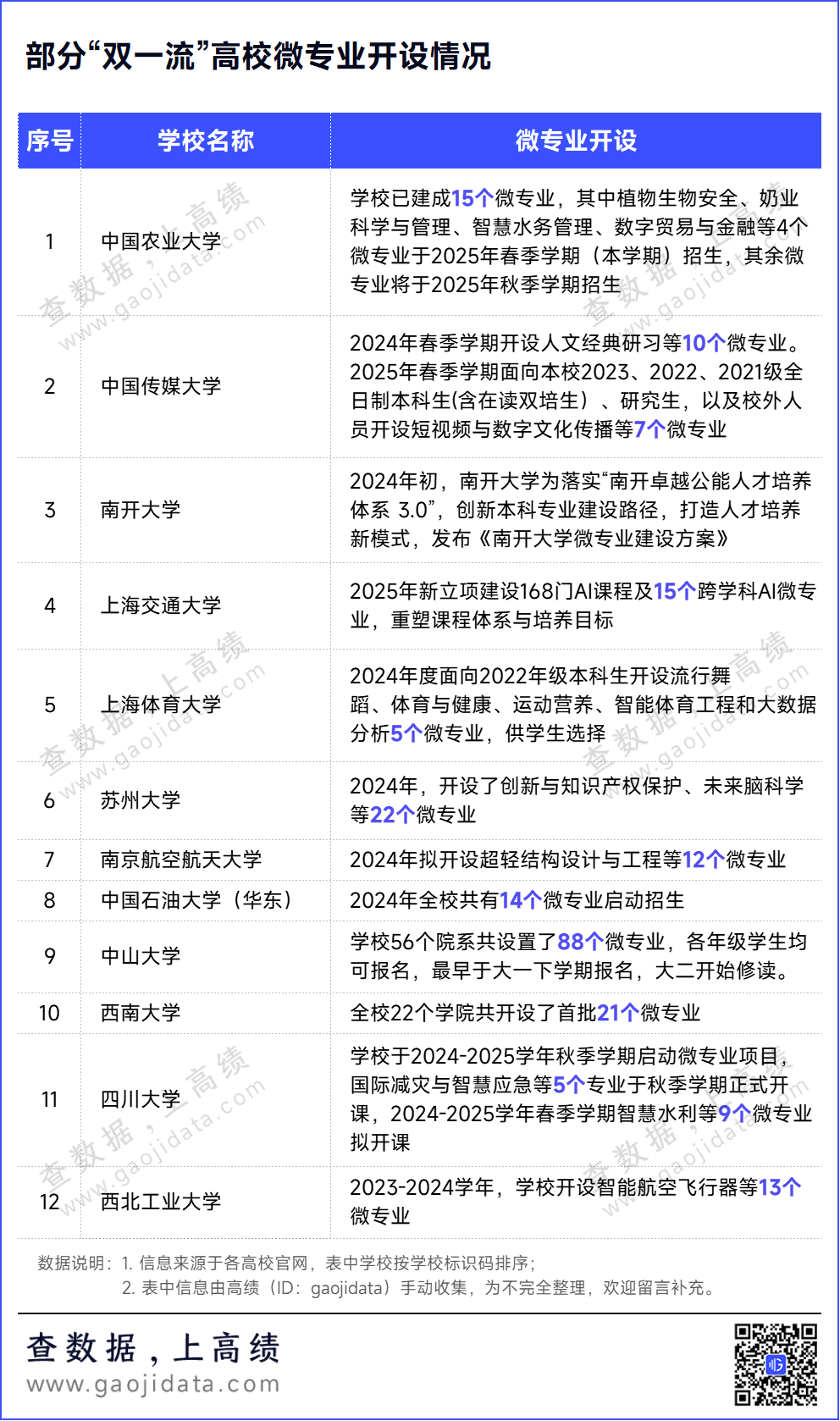

浙江大学的“AI+X”微专业课程体系包含主干课程学习及线下实践活动两大模块。主干课程内容体系包括前置类课程、基础类课程、交叉类课程、产业实践类课程四大类。线下实践活动包括前沿主题系列报告、跨学科研究工坊、黑客马拉松等,不定期举行。

AI+X微专业介绍 图片来源:浙江大学

前置类课程着眼于编程基础、数据结构与算法设计等方面,为后续深度学习打下坚实基础。基础类课程教授体系化的人工智能基础知识,聚焦人工智能基础理论脉络体系及领域前沿热点。交叉类课程以构建复合型知识体系为核心导向,同学们可根据个人兴趣和专业方向,掌握不同学科理论,以丰富自己的知识结构和技能体系。产业实践类课程联合头部企业共同开设,强调理论与实践的结合,帮助同学们了解人工智能技术在实际场景中的应用。

触类旁通,打破围墙壁垒

另一方面,在就业裹挟专业选择的浪潮中,微专业的小而灵活给了更多学生追求个人兴趣,探索自我边界的宝贵资源。同时,面向社会公众的授课安排也让大学更好地为社会公众服务。

家庭教育微专业课堂现场 图片来源:华东师范大学

2023年,华东师范大学家庭教育微专业首期开班,并在云端同步面向社会直播。家庭教育微专业面向全社会开班,开设家庭关系视角、习惯养成视角、心理学视角三大模块主干课程和覆盖孩子5个成长阶段的20余门选修课。课程由博导教授团队亲授。学员通过基于互联网的“自主学习+专家指导+学员交流+社群互助”的方式进行学习。为面向社会办大学树立了新的标杆。

苔花如米小,也学牡丹开。微专业虽切口微小,却通过精准对接产业需求,让每个学习者都能在碎片化时间中构建起可迁移的核心竞争力。它既是职场人迭代技能的“充电桩”,也是高校探索专业建设的“试验田”。未来,随着跨学科路径的探索完善,这种“轻量化教育”或将优化高等教育版图,建构终身学习生态。(来源:高绩微信公众号)